অদৃশ্য মহাবিশ্ব

৯. অদৃশ্য মহাবিশ্ব

১৫৭২ সালে ১১ নভেম্বর। সেদিন সন্ধ্যার দিকে বাইরে ঘুরতে বের হয়েছেন ডেনিশ জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে। এমন সময় আকাশে একেবারে নতুন একটা দর্শনীয় বস্তু খেয়াল করলেন তিনি। একবার এক ডুয়েলে নাকের একটা অংশ হারান ব্রাহে। আকাশের নক্ষত্র দেখতে টেলিস্কোপ ব্যবহার করতেন না তিনি। শুধু তিনিই নন, সে যুগের অন্য জ্যোতির্বিদেরাও টেলিস্কোপ ব্যবহার করতেন না। কিন্তু ব্রাহে অসংখ্যবার আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাই তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন, রাতের আকাশের ওই বস্তুটা আনকোরা। নতুন এক আগন্তুক।

সে রাতে ব্রাহে যেটা দেখেছিলেন, সেটি ছিল বিস্ফোরিত একটা নক্ষত্র। একে বলা হয় সুপারনোভা বা অতিনবতারা।

বেশির ভাগ সুপারনোভা দেখা যায় বহুদূরের গ্যালাক্সিগুলোতে। আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির ভেতর কোনো নক্ষত্র বিস্ফোরিত হলে তা এত বেশি উজ্জ্বল দেখায় যে কোনো টেলিস্কোপ ছাড়াই সেটা দেখা যায়। ১৫৭২ সালের সেই নক্ষত্রের বিস্ফোরণের অবাক করা দৃশ্যমান আলো আরও অনেকেই দেখেছে বলে তথ্য পাওয়া যায়। সুপারনোভার আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল ১৬০৪ সালে। সেটাও বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, এ দুটি সুপারনোভাই ছিল আমাদের গ্যালাক্সিতে ঘটা সর্বশেষ ঘটনা।

টাইকোর নাক

নামকরা জ্যোতির্বিদ টাইকো ব্রাহে এক ডুয়েলে নিজের নাক হারান। তবে সেটা পুরোনো অন্য সব ডুয়েলের চেয়ে আলাদা বলতে হবে। দৃশ্যত ওই লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল গণিত সম্পর্কে একটা তর্কবিতর্ক থেকে। ব্রাহে একটা দুর্গে থাকতেন। এক ধরনের হরিণ পুষতেন তিনি। জীবনের বেশির ভাগ সময় নকল নাক পরে থেকেছেন। গুজব আছে, তার নকল নাকটা ছিল রুপা বা সোনার তৈরি। বিজ্ঞানীরা কয়েক বছর আগে এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীর দেহাবশেষ খুঁড়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এতে তাঁর নাকের হাড়ের চারপাশে পিতলের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেছে। এমন গুজবও আছে যে, তাকে খুন করা হয়েছিল। কিন্তু তারও কোনো প্রমাণ নেই। তোমাদের নিশ্চিত করছি, কোনো আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানীর জীবন আসলে অত নাটকীয় হতে দেখা যায় না।

বর্তমানে মহাবিশ্বের দূরবর্তী বিস্ফোরিত নক্ষত্র নিয়ে গবেষণা করতে আমরা শক্তিশালী টেলিস্কোপের ওপর নির্ভর করি। জ্যোতিঃপদার্থবিদদের কাছে টেলিস্কোপ যেসব তথ্যের যোগান দেয়, তার প্রতিটি বিট পৃথিবীতে আসে আলোকরশ্মি হিসেবে। কিন্তু সুপারনোভা শুধু দৃশ্যমান আলোই নয়, মানুষের চোখ দেখতে পায় না, এমন আলোও নিঃসরণ করে। সেখান থেকে আসা কিছু আলো আমাদের চোখে অদৃশ্য।

আমাদের আধুনিক টেলিস্কোপ সব ধরনের আলো ধরে ফেলতে পারে। তাই তাদের ছাড়া মহাবিশ্বের কিছু অসামান্য বিষয় সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞাত থাকতেন জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা।

*

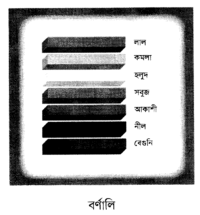

১৮০০ সালের আগে ‘আলো’ শব্দটি ক্রিয়া ও বিশেষণ হিসেবে ব্যবহারের পাশাপাশি এ দিয়ে শুধু দৃশ্যমান আলো বোঝানো হতো। তবে ওই বছরের গোড়ার দিকে সূর্যের আলো, রং ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করেন ইংরেজ জ্যোতির্বিদ উইলিয়াম হার্শেল। তত দিনে বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি বেশ পরিচিত। কারণ, ১৭৮১ সালে ইউরেনাস গ্রহটি আবিষ্কার করেছেন তিনি। হার্শেল আলো-সংক্রান্ত কাজ শুরু করলেন একটা প্রিজমকে সূর্যরশ্মির গতিপথের মাঝখানে রেখে। প্রিজম হলো কাচের তৈরি একধরনের যন্ত্র। এটি আলোকে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করে। কিন্তু এভাবে নতুন কিছু পাননি হার্শেল। সেই ১৬০০ শতকে এই পরীক্ষাটা করে সূর্যরশ্মিকে রংধনুর পরিচিত সাতটি রঙে আলাদা করেছিলেন স্যার আইজ্যাক নিউটন। সেগুলো হলো লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, আসমানি, নীল ও বেগুনি। [ইংরেজিতে বলে ROYGBIV। বাংলায় একে বলা হয় বেনীআসহকলা : বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল।-অনুবাদক]

সূর্যরশ্মিকে বিভিন্ন রঙে বিভক্ত করতে প্রিজম ব্যবহার করেছিলেন নিউটন। কিন্তু হার্শেল পরীক্ষা করে দেখতে চাচ্ছিলেন, এসব রঙের প্রতিটির তাপমাত্রা আলাদা কি না। তাই রংধনুর বিভিন্ন অংশে থার্মোমিটার রাখলেন তিনি। এভাবে হার্শেল নিশ্চিতভাবে দেখতে পেলেন, প্রতিটি রঙের তাপমাত্রা আলাদা। বেগুনি রঙের চেয়ে লাল রং বেশি উষ্ণ।

মজার ব্যাপার হলো, এসব রঙের বাইরেও থার্মোমিটার রেখেছিলেন হার্শেল। অর্থাৎ লাল রঙের বাইরে। তার ধারণা ছিল, লাল রঙের বাইরের অংশের তাপমাত্রা কোনোভাবেই কক্ষ তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হবে না। কিন্তু বাস্তবে ঘটনা সে রকম ঘটেনি। এই অংশের তাপমাত্রা লাল অংশের চেয়েও বেশি ওপরে উঠতে দেখা গেল। এর মানে হলো, তিনি যেসব রং নিয়ে কাজ করছেন, তার বাইরেও সূর্যরশ্মিতে কিছু নতুন ধরনের আলো লুকিয়ে আছে।

অর্থাৎ সেগুলো অদৃশ্য আলোকরশ্মি।

এভাবে দুর্ঘটনাক্রমে ‘ইনফ্রা’ রেড বা অবলোহিত আলো আবিষ্কার করে বসেন হার্শেল। একে অবলাল আলোও বলা হয়। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম বা বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় বর্ণালিতে একেবারে আনকোরা নতুন অংশ ছিল সেটা। বর্ণালি হলো রংধনুর বড় একটি সংস্করণ, যেখানে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান আলোও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার কিছুদিনের মধ্যেই এ বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করে দিলেন অন্য বিজ্ঞানীরাও। হার্শেল যেখানে হাত দেননি, সেটাই ছিল তাঁদের অনুসন্ধানের বিষয়। ১৮০১ সালে বর্ণালি রেখার বেগুনি প্রান্তের ঠিক পরে আরেকটি অদৃশ্য আলোর প্রমাণ পেলেন একজন জার্মান পদার্থবিদ। বেগুনি আলোর পর কী থাকে? ‘আলট্রা’ ভায়োলেট বা অতিবেগুনি আলো। বর্তমানে এটি ইউভি (UV) নামেই বেশি পরিচিতি।

বাকি বর্ণালি রেখাগুলো নিম্নশক্তি এবং নিম্ন কম্পাঙ্ক থেকে উচ্চশক্তি ও উচ্চ কম্পাঙ্ক (ফ্রিকোয়েন্সি) পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সাজালে আমরা পাব : রেডিও ওয়েভ, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, ROYGBIV, (দৃশ্যমান আলো) আলট্রাভায়োলেট, এক্স-রে আর গামা রে বা গামারশ্মি। এর মধ্যে অনেকগুলো আলোর রূপ আগের যুগের বিজ্ঞানীদের কাছে একেবারে নতুন বা অপরিচিত। আধুনিককালে আমরা এদের সব কটি ব্যবহার ও গবেষণা করতে শিখেছি।

বেণীআসহকলা

এই রংগুলোর নাম মনে রাখতে সহজ একটা কৌশল ব্যবহার করা যায়। প্রথম প্রতিটি রঙের নামের ইংরেজি প্রথম অক্ষর নিতে হবে। সব কটি অক্ষর একত্রে করে উচ্চারণ করতে হবে Roy G. Biv মিস্টার বিভ একটা কাল্পনিক চরিত্র। কিন্তু আমার সন্দেহ তার দারুণ একটা গোঁফ আছে এবং সম্ভবত তিনি হাঁটার জন্য একটা ছড়িও ব্যবহার করেন। [বাংলায় সহজে মনে রাখতে বেণীআসহকলা শব্দটা ব্যবহার করা যায়।

*

যে টেলিস্কোপ দিয়ে সব ধরনের অদৃশ্য আলো দেখা সম্ভব, তেমন একটা যন্ত্র তৈরি করতে বেশ ধীরগতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টরা। ব্যাপারটা রহস্যময়। তিন শতাব্দীর বেশি সময় ধরে বিজ্ঞানীরা টেলিস্কোপকে স্রেফ আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে শক্তিশালী করার একটা হাতিয়ার হিসেবে ভেবেছেন। যেন টেলিস্কোপ হলো আমাদের মহাজাগতিক চশমা। টেলিস্কোপ যত বড় হয়, সেটা দিয়ে তত দূরের বস্তুকে দেখা সম্ভব। আবার টেলিস্কোপের আয়নার আকার যত নিখুঁত হয়, বস্তুর ছবিও তত স্পষ্ট হয়। কিন্তু আলোর এই নতুন রূপগুলোর জন্য নতুন কিছু যন্ত্রের প্রয়োজন দেখা দিল। যেমন এক্স- রে শনাক্ত করার জন্য দরকার অতি মৃসণ আয়না। আবার দীর্ঘ রেডিও ওয়েভ ধরার জন্য তোমার ডিটেক্টর অত সক্ষ্ম না হলেও চলবে, কিন্তু ডিটেক্টরটা যতটা সম্ভব বড় করে তৈরি করতে হবে।

সুপারনোভা থেকে সব ধরনের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য আলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোনো এক ধরনের টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টর দিয়ে তার সব কটি একই সময়ে দেখা যায় না। এ সমস্যার সমাধানটা সহজ : বিভিন্ন টেলিস্কোপ থেকে আলাদা আলাদা ছবি সংগ্রহ করে সেগুলোকে একত্রে জোড়া লাগাতে হবে। আমরা অদৃশ্য আলো দেখতে পাই না। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের আলোর জন্য নির্দিষ্ট রং ধরে নিতে পারি। এভাবে একটা একক ছবি গড়ে তোলা যায়, যা বিভিন্ন টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টর থেকে পাওয়া সব ফলাফলকে সমন্বয় করে তৈরি।

আমার সুপারম্যান বন্ধুর জন্য ঠিক এই কাজটাই করেছিলাম। অবশ্য সেটা কমিক বইয়ের মধ্যে। সুপারম্যান যখন হেইডেন প্লানেটারিয়ামে আমার আর আমার সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন আমি ব্যাখ্যা করলাম, আমাদের টেলিস্কোপগুলো থেকে আমরা তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি। সুপারম্যানের গ্রহের সূর্যের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করতে আমরা গোটা বিশ্বের অবজারভেটরিগুলোকে সুপারম্যানের বাড়ির দিকে টেলিস্কোপ তাক করতে বলেছিলাম। সব কটি টেলিস্কোপ ও ডিটেক্টর থেকে সব তথ্য সংগ্রহ করে, সেগুলো জোড়া লাগিয়ে একক দৃশ্যমান ইমেজ তৈরি করা বিশাল চ্যালেঞ্জের কাজ। ওই কমিক গল্পে, প্লানেটারিয়ামের কম্পিউটারের জন্য সেটা অনেক বেশি কাজ ছিল। সুপারম্যানের মন আবার দৃশ্যত একটা সুপারকম্পিউটার। কাজেই সুপারম্যান নিজেই এ কাজে এগিয়ে আসে। সূর্যের বিস্ফোরণের দৃশ্যের দৃশ্যমান, অবলোহিত ও অন্যান্য আলোর রূপের আলাদা ছবিগুলো একত্রে জোড়া লাগিয়ে একটি ছবি তৈরি করে। আমি জানি, এর চেয়ে লোকজন সুপারম্যানের বুলেটপ্রুফ, লেজার আই, ওড়ার ক্ষমতা নিয়ে বেশি ভাবে। কিন্তু একটা সুপারকম্পিউটারের চেয়ে দ্রুতগতিতে এত বেশি অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল ডেটা প্রসেসিংয়ের কথা কি ভেবে দেখেছ?

এটাই আসলে সত্যিকার ক্ষমতা।

*

অদৃশ্য আলো দেখার জন্য শুরুর দিকে তৈরি করা টেলিস্কোপগুলো ছিল রেডিও টেলিস্কোপ। সেগুলো ছিল একরকম বিস্ময়কর অবজারভেটরি। ১৯২৯ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে প্রথমবার সফল একটি রেডিও টেলিস্কোপ তৈরি করেন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার কার্ল জি. জানস্কি। সেটা দেখতে অনেকটা কৃষকবিহীন কোনো খামারে চলমান স্প্রিঙ্কলার সিস্টেমের মতো। এক সারি লম্বা, আয়তাকার ধাতব ফ্রেম দিয়ে তৈরি এই টেলিস্কোপের জায়গাটি দেখতে নাগরদোলার মতো। কয়েক বছর আগের টি ফোর্ড মডেলের জনপ্রিয় গাড়ির খুচরা যন্ত্রাংশ থেকে এর চাকাগুলো তৈরি করা হয়েছিল। জানস্কি এই এক শ ফুট লম্বা যন্ত্রটি বানিয়েছিলেন ১৫ মিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ধরার জন্য।

সে সময় বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন, রেডিও তরঙ্গ কেবল স্থানীয় বজ্রপাত কিংবা পৃথিবীর অন্য কোনো উৎস থেকে আসে। এই অদ্ভুত অ্যানটেনা ব্যবহার করে জানস্কি আবিষ্কার করলেন, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্র থেকেও রেডিও তরঙ্গ শনাক্ত করা যায়। এভাবেই জন্ম হলো রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির।

অবশেষে মহাকাশে দৃশ্যমান আলোর চেয়েও অনেক বেশি কিছু দেখতে সক্ষম হলেন বিজ্ঞানীরা।

আধুনিক রেডিও টেলিস্কোপগুলো মাঝে মাঝে বিশাল আকৃতির হয়। যেমন এমকে ১ টেলিস্কোপ। এটি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল ১৯৫৭ সালে। এটিই বিশ্বের প্রকৃত প্রথম বিশালাকৃতির রেডিও টেলিস্কোপ। এই একক, স্টিয়ারেবল, ২৫০ ফুট প্রশস্ত, শক্ত ইস্পাতের ডিশটি বসানো হয়েছে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারের কাছে জোডরেল ব্যাংক অবজারভেটরিতে। অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় রেডিও টেলিস্কোপটির নাম ফাইভ হানড্রেড মিটার অ্যাপারচার স্পেরিক্যাল টেলিস্কোপ। যাকে সংক্ষেপে বলা হয় এফএএসটি (FAST)। এটি তৈরির কাজ শেষ হয় ২০১৬ সালে। সে জন্য খরচ হয়েছে ১৮০ মিলিয়ন ডলার। এটি তৈরি করা হয়েছে চীনের গুইঝো প্রদেশে। টেলিস্কোপটির ক্ষেত্রফল ৩০টি ফুটবল মাঠের চেয়েও বড়।

এলিয়েন বা ভিনগ্রহবাসীরা যদি আমাদের সঙ্গে কখনো যোগাযোগ করতে চায়, তাহলে প্রথম সেটা জানতে পারবে চীনারাই।

*

মাইক্রোওয়েভ অনুসন্ধানের জন্য আমাদের কাছে আছে ৬৬টি অ্যানটেনাবিশিষ্ট আলমা (ALMA)। অর্থাৎ অ্যাটাকামা লার্জ মিলিমিটার অ্যারে। এটি দক্ষিণ আমেরিকার চিলির দক্ষিণাঞ্চলের প্রত্যন্ত আন্দেজ পর্বত এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। আলমার মাধ্যমে মহাজাগতিক বিভিন্ন কাণ্ডকীর্তি দেখার সুযোগ পাচ্ছেন জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা। সেগুলো আমাদের সাধারণ টেলিস্কোপ দিয়ে দেখা সম্ভব ছিল না। আমরা এর মাধ্যমে দানবীয় গ্যাসীয় মেঘকে নার্সারি বা নক্ষত্রের আঁতুড়ঘরে রূপান্তর হতে দেখতে পারি। এই নার্সারি থেকেই জন্ম হয় একেকটা নক্ষত্র।

আলমাকে ইচ্ছা করেই এমন জায়গায় স্থাপন করা হয়েছে, যেটি বিশ্বের সবচেয়ে শুষ্ক জায়গা। জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে তিন মাইল ওপরে। এমনকি আর্দ্র মেঘ থেকেও অনেক ওপরে অবস্থিত। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প মাইক্রোওয়েভ সংকেতগুলো শুষে নেয়। অথচ আলমা ও অন্যান্য ডিটেক্টর দিয়ে ওই সংকেত ধরার চেষ্টা করা হয়। তাই জ্যোতিঃপদার্থবিদেরা চেয়েছিলেন, এসব সংকেত আমাদের টেলিস্কোপগুলোতে পৌঁছানোর আগে যাতে যতটা সম্ভব কম ব্যতিচার ঘটে। তুমি যদি মহাজাগতিক বস্তুগুলো পরিষ্কারভাবে পর্যবেক্ষণ করতে চাও, তাহলে তোমার টেলিস্কোপ আর মহাবিশ্বের মাঝখানে অবশ্যই জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। আলমাও ঠিক সেই কাজটিই করছে।

সাধারণত বড় শহরগুলো থেকে অনেক দূরের শুষ্ক আকাশ মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণের জন্য ভালো জায়গা। ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের ছুটিতে সে কারণেই আমার প্রিয় গন্তব্য ছিল ক্যাম্প উরানিবর্গ। সেটি ছিল মরুভূমি ধরনের।

*

আমরা দীর্ঘ রেডিও ওয়েভ এবং মাইক্রোওয়েভ নিয়ে কথা বলেছি। বর্ণালি রেখার শেষ প্রান্তের আলট্রাশর্ট বা অতিক্ষুদ্র ওয়েভলেংথে উচ্চ কম্পাঙ্কের ও উচ্চশক্তির গামা রশ্মি খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯০০ সালে এটি আবিষ্কৃত হয়েছিল। তবে মহাকাশ থেকে আসা গামা রশ্মি শনাক্ত করা হয়েছিল ১৯৬১ সালে। সেবার নাসার এক্সপ্লোরার এক্সআই স্যাটেলাইটে নতুন ধরনের একটি টেলিস্কোপ মহাকাশে পাঠানোর পর রশ্মিটি ধরা পড়ে।

যারা খুব বেশি কমিক বই পড়ে, তারা জানে যে গামা রশ্মি আমাদের জন্য ক্ষতিকর। অ্যাভেঞ্জার্স মুভিতে দেখা যায়, গামা রশ্মি নিয়ে পরীক্ষায় ভুল হওয়ার কারণে বিজ্ঞানী ব্রুস ব্যানার সবুজ রঙে, পেশিবহুল, ক্রোধান্বিত হাল্কে পরিণত হন বলে মনে করা হয়। কিন্তু গামা রশ্মি ধরা খুব কঠিন। এই রশ্মি সাধারণ লেন্স ও আয়না ভেদ করে চলে যায়। কাজেই তাদের সরাসরি ধরার বদলে এক্সপ্লোরার এক্সআইর টেলিস্কোপে একটা যন্ত্র বসানো হয়েছিল। গামা রশ্মি দ্রুতবেগে ছুটে যাওয়ার প্রমাণ শনাক্ত করেছিল সেই যন্ত্রটি।

আমার কিছুটা প্রিয় সুপারহিরো

না, গামা রশ্মি তোমাকে বিশালাকৃতির সবুজ দানবে রূপান্তরিত করবে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে হাল্ককে নিয়ে আমি আসলে এ কারণে বিরক্ত নই। সাধারণ আকারের একটা মানুষ ব্রুস ব্যানার যখন হাল্কে রূপান্তরিত হয়, তখন তার উচ্চতা দাঁড়ায় ৯ ফুট। আর ওজন বেড়ে দাঁড়ায় কয়েক শ পাউন্ড বা তার চেয়েও বেশি। ব্যানার ভর অর্জন করে, যা পদার্থবিজ্ঞানের আইন লঙ্ঘন করে। একটা পাতলা ফিনফিনে দেহকে হাওয়া থেকে ওজন বাড়ানো যায় না। আমার ধারণা, সে শক্তিকে রূপান্তর করে তার দেহের এসব নতুন পদার্থ তৈরি করে। কিন্তু সেটি যদি সে করে থাকে, তাহলে হয়তো তার চারপাশের সব শহরের শক্তি তাকে ব্যবহার করতে হবে।

দুই বছর পর যুক্তরাষ্ট্র ভেলাস নামের নতুন সিরিজের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে। উদ্দেশ্য গামা রশ্মির বিস্ফোরণ শনাক্ত করা। যুক্তরাষ্ট্রের ভয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন হয়তো বিপজ্জনক নিউক্লিয়ার যুদ্ধাস্ত্র পরীক্ষা করছে। এ ধরনের পরীক্ষা গামা রশ্মি নিঃসরণ করবে। কাজেই সে ধরনের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপণ করে যুক্তরাষ্ট্র। ভেলাস সত্যি সত্যিই গামা রশ্মির বিস্ফোরণের প্রমাণ খুঁজে পায়। প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের প্রমাণ পাওয়া যেত। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সে জন্য রাশিয়াকে কোনো দোষ দেওয়া যায়নি। আসলে গামা রশ্মির সংকেতগুলো আসছিল মহাবিশ্বজুড়ে চলমান বিভিন্ন বিস্ফোরণ থেকে।

*

বর্তমানে বর্ণালি রেখার সব কটি অদৃশ্য অংশের আলো টেলিস্কোপ দিয়ে অনুসন্ধান করা হয়। আমরা এখন মাত্র কয়েক ডজন মিটার লম্বা নিম্ন কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গও পর্যবেক্ষণ করতে পারি। উচ্চ কম্পাঙ্কের গামা রশ্মি নিয়ে গবেষণা করতে পারি, যার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ১ মিটারের এক কোয়াড্রিলিওন (১০১৫) ভাগের এক ভাগের বেশি নয়। একটা তরঙ্গের শীর্ষবিন্দু থেকে পরেরটার শীর্ষবিন্দু পর্যন্ত দূরত্ব অবিশ্বাস্য রকম ক্ষুদ্র।

অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্টদের জন্য এসব টেলিস্কোপ সব ধরনের প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়ার হাতিয়ার। ছায়াপথগুলোতে নক্ষত্রদের ফাঁকে ফাঁকে কতটুকু গ্যাস লুকিয়ে আছে, জানতে চাও? রেডিও টেলিস্কোপ তোমাকে সে উত্তর দিতে পারবে। মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ এবং মহাবিস্ফোরণ নিয়ে আগ্রহী? মাইক্রোওয়েভ টেলিস্কোপ তোমাকে তা জানাবে। গ্যালাকটিক গ্যাস ক্লাউডের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতে চাও, নক্ষত্ররা কীভাবে জন্ম নেয়? এ ব্যাপারে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ তোমাকে সাহায্য করবে। কিংবা কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে পরীক্ষা করতে চাও? আলট্রাভায়োলেট এবং এক্স-রে টেলিস্কোপ সে ক্ষেত্রে সেরা। দানবীয় কোনো নক্ষত্রে উচ্চশক্তির বিস্ফোরণ দেখতে চাও? গামা রশ্মি টেলিস্কোপে সেই নাটক ধরতে পারবে।

টাইকো ব্রাহের সময়ে অনেক কিছু আবিষ্কারের বাকি ছিল। কিন্তু এখনো আমরা আকাশ দেখার কাজই বেশি পছন্দ করি। এর কারণ শুধু এই নয় যে এখন আমরা অনেক সভ্য হয়েছি এবং আমার নাক কেউ কাটতে আসবে না। আসল কারণটা হলো অ্যাস্ট্রোফিজিসিস্ট বা জ্যোতিঃপদার্থবিদ হওয়ার জন্য এটা দারুণ এক সময়। কারণ, আমরা এখন জানি, মহাবিশ্বের সবচেয়ে দুর্দান্ত ঘটনাগুলো আসলে অদৃশ্য।

আর আমরা তার সব কটিই এখন দেখতে পারি।